静岡県富士市の整体・スポーツ整体なら若葉治療院富士院

あ

受 付 時 間

10:00〜20:00

休 診 日

火曜日(不定休)・日曜日・祝日

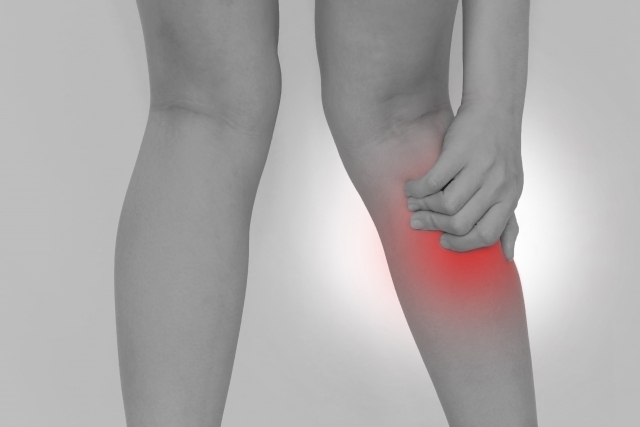

肉離れ・筋挫傷

肉離れの正式名称は「筋挫傷」と言い、スポーツ中に発生する筋膜や筋繊維の損傷を表します。

筋肉が裂けたり破れたりすることを「筋断裂」と言いますが、範囲が部分的なものを肉離れとして扱います。

つまり、肉離れ・筋挫傷とは、「自らの筋力あるいは介達外力(外から加わった力)によって、筋が過伸張された筋損傷」です。

目 次

- 1.肉離れのメカニズム

- 2.肉離れの原因

- 3.肉離れの好発

- 4.肉離れの症状

- 5.肉離れの診断方法

- 6.肉離れのリハビリ

- 適切な休養・リハビリ計画

- 筋肉やアライメントのメンテナンス

- 非機能的トレーニング

- 機能的トレーニング

- 7.コラム

- 肉離れの部位別診断方法

- アライメントが崩れる理由

- リハビリテーションの種類

- トレーニングの3原理・5原則

- ストレッチの使い分け

- 応急処置の基本「PRICES処置」

- カラダの動きを良くする「コンディショニング」

- 肉離れの原因はシューズ!?

- 肉離れで悩まないための靴下「らくちんソックス」

①.運動をする時、伸張された筋肉は収縮すると関節運動をします。

※例:足を地面につく時→腓腹筋の収縮による足首の底屈

②.それと同時に、収縮した筋肉は正反対の方向に引き伸ばされます。

言い方を変えると、縮まった筋肉に急激な過伸張ストレスがかかる状態になります。

③.その際、強靱な筋繊維に大きなストレスがかかり、一部分が断裂します。

肉離れの発生には、

外的要因と内的要因があります。

内的要因

筋肉の問題

運動中の過度な伸張や急激な収縮が引き金となります。

危険因子となるのが、運動に必要な筋肉量や適正な柔軟性、バランスなどの偏りなどです。

これらが積み重なると、本来できるパフォーマンスができなくなり、筋肉に負担がかかります。

つまり・・・

筋肉の異常によって正しい筋肉の動きができないと肉離れに繋がります。

関節運動の問題

運動をする上で大切なのは、正しい方向に身体が動くことです。

例えば、アライメントが歪んだ状態では間違った動きをします。

アライメントの歪みがあると言うことは、関節の歪みを意味します。

つまり・・・

関節の歪みは筋肉の捻れを生み出すため、間違った動きを誘発することに繋がります。

その結果、上記に示した筋肉の異常に繋がり、肉離れを引き起こします。

コンディション不良

コンディションを決める要素は2種類あり、運動前と運動後に分かれます。

| 運動前 | ウォーミングアップ不足・前日の疲れ・天候が悪い(寒い・雨など)など |

| 運動後 | オーバートレーニング・疲労の蓄積・クールダウン不足など |

これらの要因が一つだけでは、肉離れを起こす原因とはなりにくいです

要因が重なることで筋肉や関節、パフォーマンスに影響を及ぼし、繋がる可能性があります。

外的要因

練習環境

例えば、土のグラウンドとアスファルトでは、アスファルトのほうが体への負担は大きくなります。

それ以外にも、固いグラウンドや不整地な路面は足の負担を大きくします。

練習環境一つで、足の疲労感や負傷のリスクが大きく変わってきます。

結果として、痛みの誘発や、悪化させることに繋がります。

シューズの問題

すり減って傾いたシューズ

同じシューズを履いていると、ソールのすり減りなどによるクッション性の低下や、踵のアンバランス感が出てきます。

それにより、本来できている正常な動きに影響を及ぼし、足の負担が大きくなります。

また、根本として自分の足に合わないシューズを履くことも痛みの原因となります。

サイズ感だけで無く、踵のフィット感などが合っているのかを確認することも大切です。

どれだけストレッチやセルフケアができていても、機能を果たせていないシューズで練習していては、シンスプリントに繋がってしまいます。

肉離れが発生するのは大半が運動中です。

スポーツの特性によって好発部位が大きく変わります。

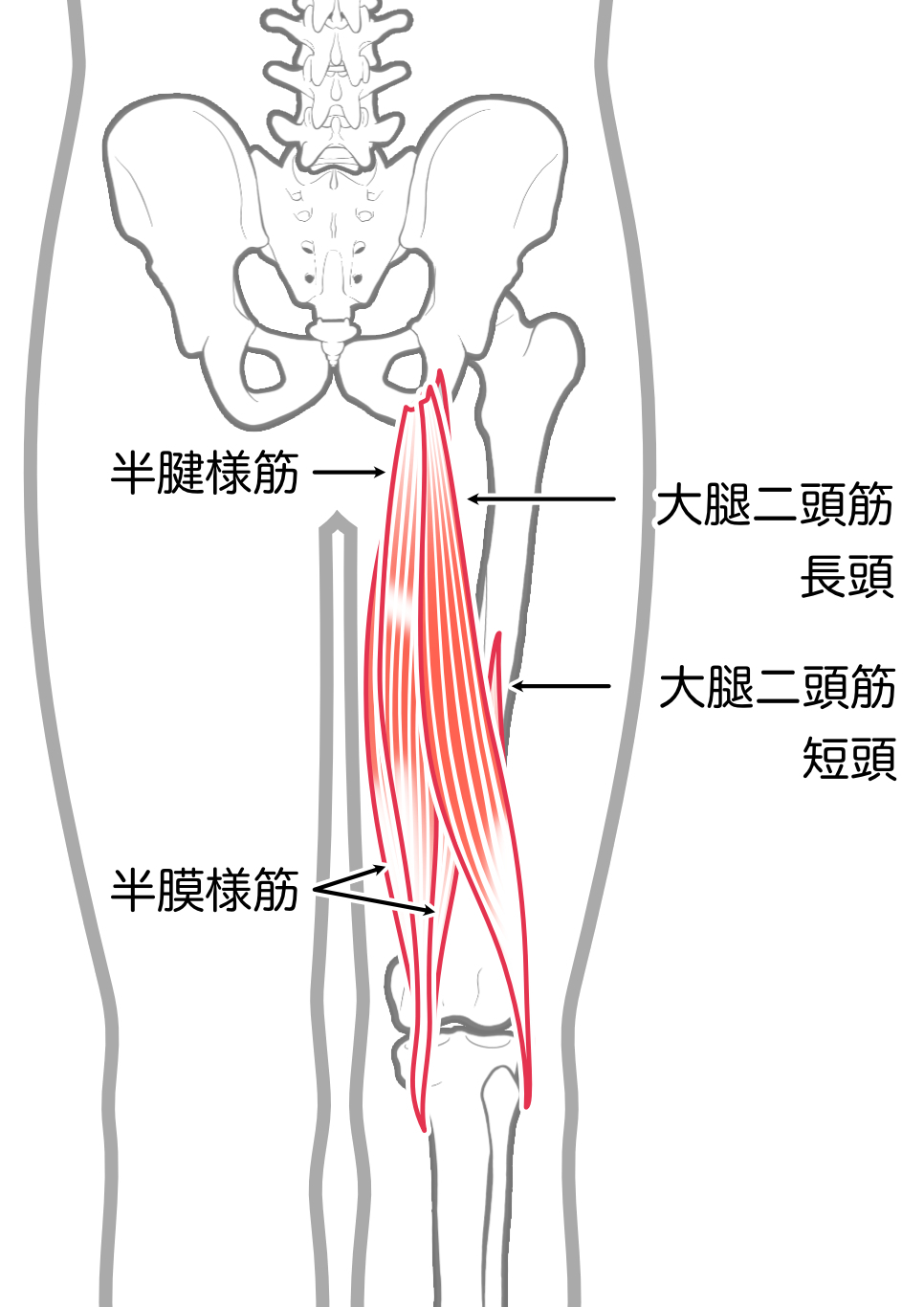

ハムストリングス(裏モモ)

大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋の3つが集まった、通称「アクセル筋」です。

強力な股関節の伸展と膝の屈曲作用があるのが特徴です。

短距離のスタートやジャンプ動作、投球やパンチなど、様々な場面で活躍する筋肉です。

好発スポーツ

陸上競技全般・アメリカンフットボール・バレーボール・バスケットボール・野球

★ハムストリングの肉離れが最も多く、受傷機転によって分類されることがあります。

①.スプリントタイプ

最大速度での走動作であるスプリント動作における受傷→強い筋収縮による断裂

②.ストレッチングタイプ

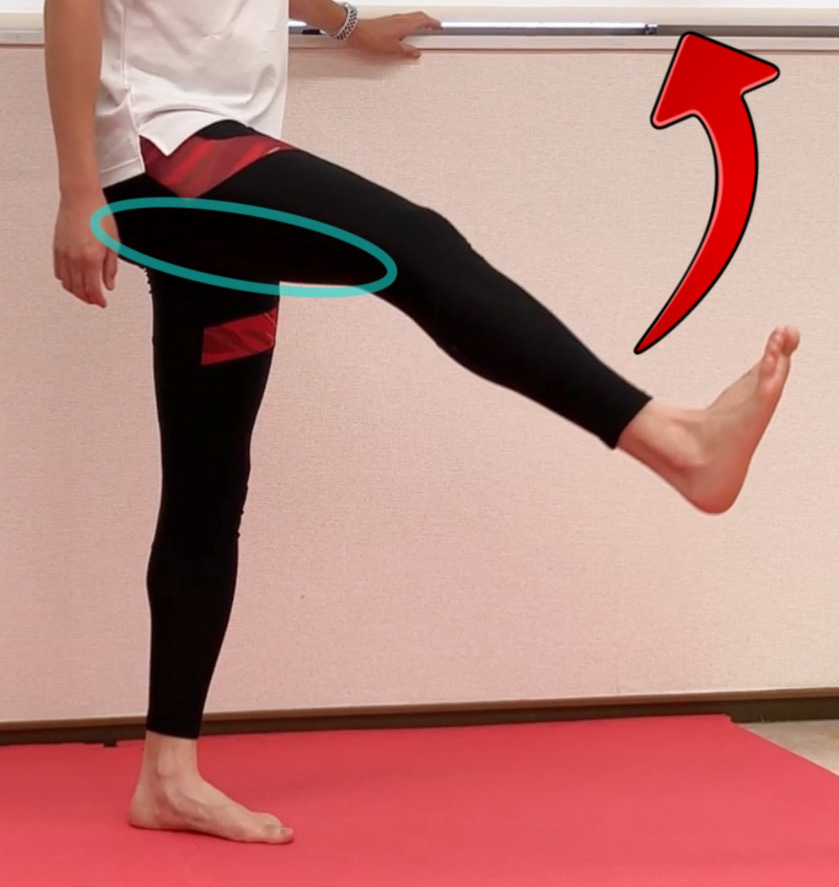

過剰な股関節屈曲・膝関節伸展により生じる受傷→過度な伸展による断裂

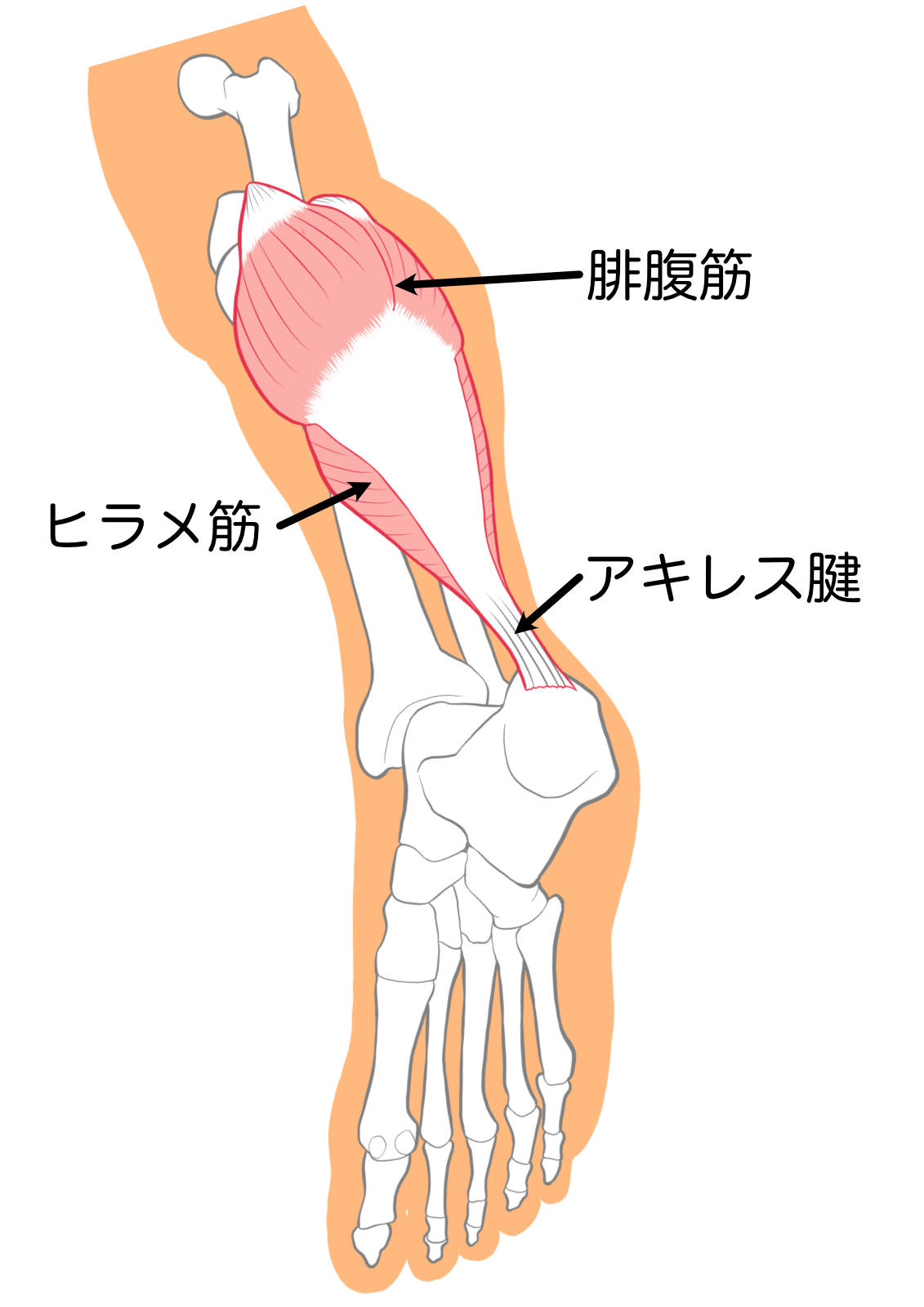

下腿三頭筋(ふくらはぎ)

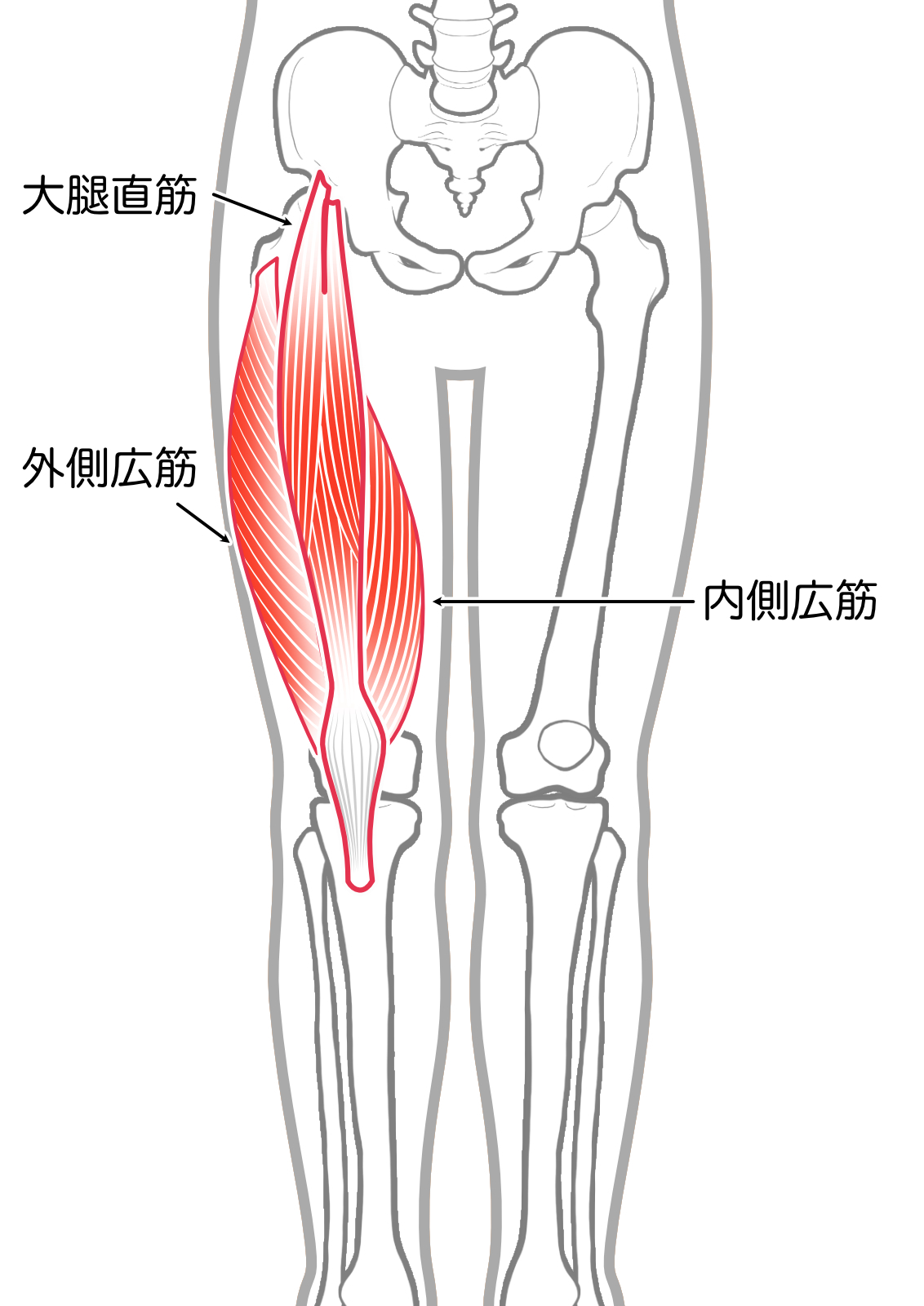

大腿四頭筋(前モモ)

大腿直筋・中間広筋・外側広筋・内側広筋の4筋で構成される前モモの筋肉です。

膝関節伸展機構という膝の伸展に関与する筋肉で、通称「ブレーキ筋」と呼ばれます。

急激な踏み込みやブレーキに対応できるため、膝の屈曲筋の約3倍の力を持つと言われます。

好発スポーツ

サッカー・バレーボール・バスケットボール

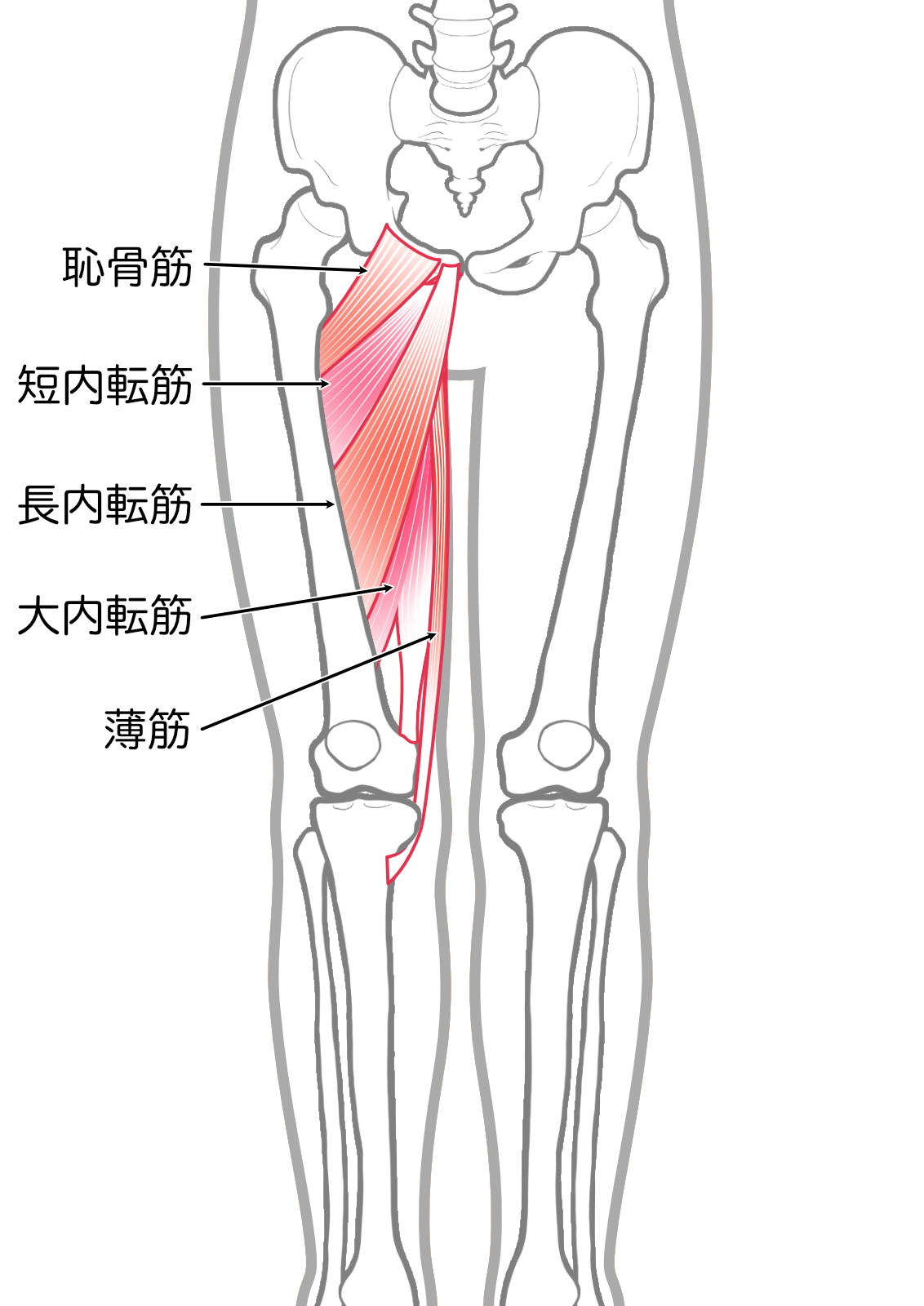

股関節内転筋(内モモ)

いわゆる内モモの筋肉で、恥骨筋・短/長/大内転筋・薄筋の5種類が該当します。

股関節の内転・屈曲に作用し、その他の股関節運動の補助まで関与しています。

サッカーのインサイドキックをするときに、強い内転作用を生み出します。

好発スポーツ

サッカー・ラグビー

肉離れ自体は全身どこにでも起こりうる障害です。

その中でも下半身の受傷が多いため、以下の筋肉は十分な対策が必要です。

それ以外にも、腹筋群や上肢で起こることもあります。

受傷時には「ブチッ」という断裂音が聞こえることもあるくらい、強烈な痛みが走ります。

肉離れによる痛みには3種類に分類できます。

(ストレッチ痛)

(圧痛)

重症度によって痛みの程度は異なりますが、Ⅱ型以上になると安静にしていても痛みを感じることがあるようです(自発痛)。

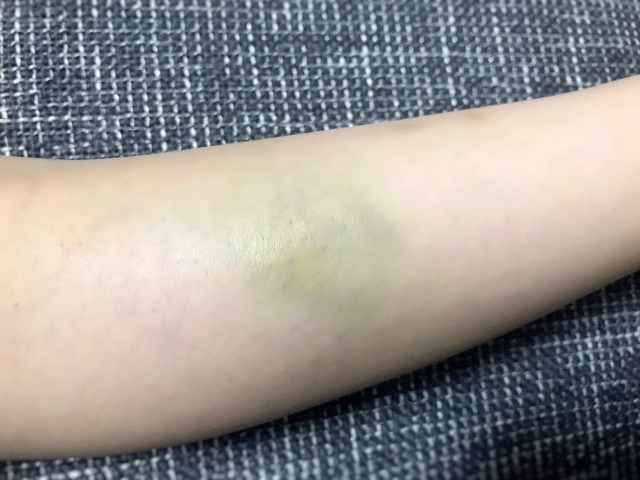

腫脹や内出血による青アザなど、外見上にも変化が現れます。

Ⅱ型以上になると、損傷部の陥凹が見られる場合があります。

肉離れの程度を判断する基準は、筋腱の損傷程度です。

症状や超音波エコー検査、MRI画像によって判断でき、以下の重症度に分けられます。

Ⅰ型(軽症):出血型

腱・筋膜に損傷が無く、筋肉内に出血を認める

Ⅱ型(中等症):筋腱移行部損傷型

筋腱移行部の損傷を認めるが、完全断裂・付着部の裂離を認めない

Ⅲ型(重症):筋腱付着部損傷型

筋腱の短縮を伴う腱の完全断裂または付着部断裂

肉離れのリハビリは、受傷した直後の

処置が大きく影響を及ぼします。

適切な休息・リハビリ計画

急性期にできることは、「メディカルリハビリテーション」です。

それ以外にも、「運動量の見直し」「リハビリ計画の立案」を行うことが重要です。

リハビリのコツは、「痛みがない範囲」で「できるトレーニング」をしていくことです。

急性期にできるリハビリ

患部の安静

痛みがあるときは、ランニング動作やジャンプなどは避けましょう。

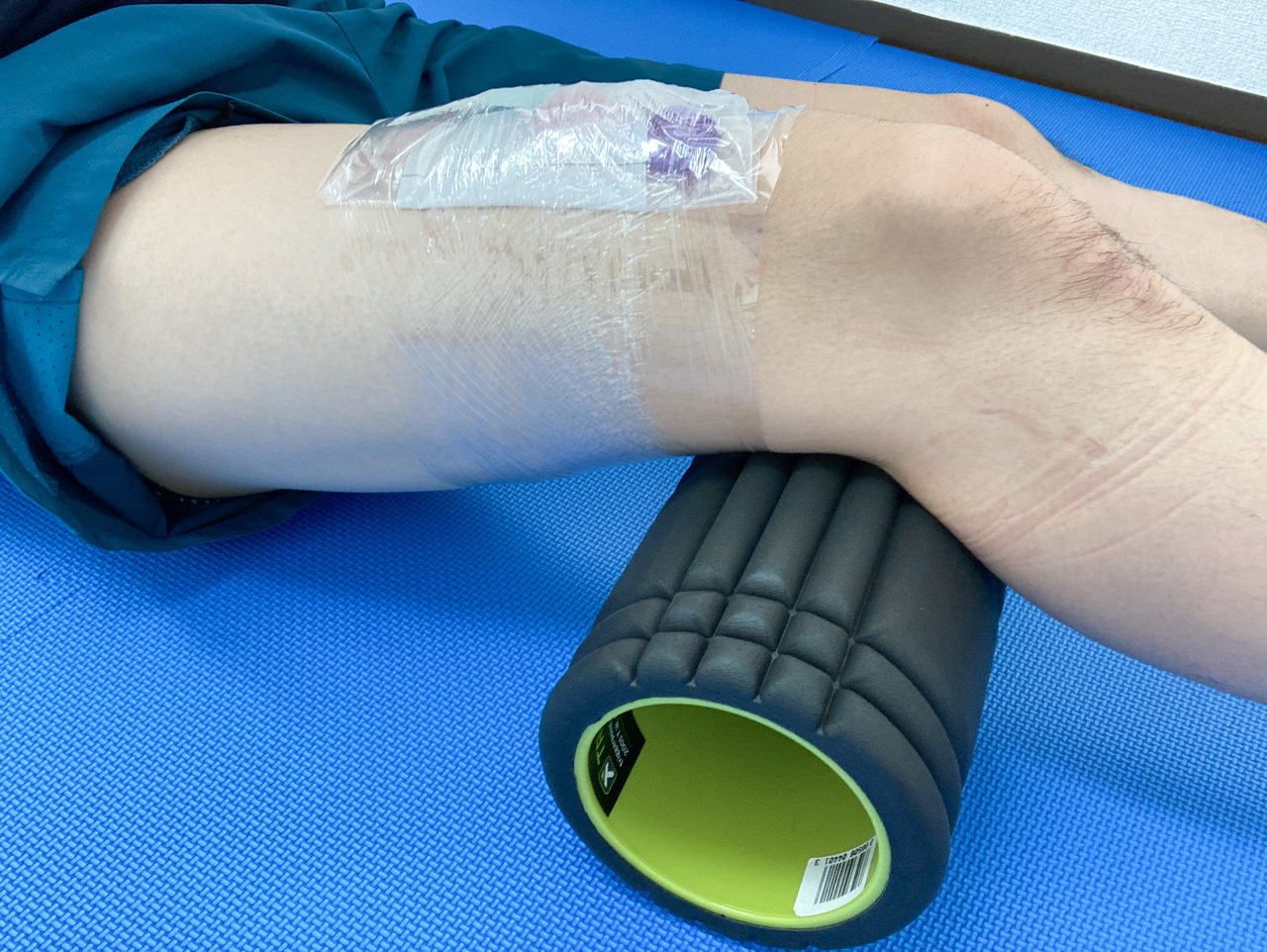

患部のアイシング

受傷直後は痛みが強く出るため、患部のアイシングは必須です。重症度に関わらず、受傷直後から48時間(2日程度)はPRICES処置を行います。

受傷から3日目以降は損傷部位を温めていきます。

よくあるのが、痛みが引いてきてもアイシングを続けているケースです。

止血や炎症を抑える意味でアイシングは効果的ですが、冷やし続けると筋肉は固くなる一方です。

筋肉の回復を促すためにも、アイシングと温熱療法を使い分けましょう。

荷重運動以外のトレーニング

動かせる範囲でトレーニングを行っておくと、後のリハビリで有利になります。

足を使うトレーニングでは、水中で負荷を減らしたウォーキングなどがオススメです。

それ以外にも、上半身のトレーニング等、足への荷重を避けたトレーニングを行っていきましょう。

※痛みがある場合は中止しましょう。

再発防止に重要なポイント

体の状態を整えていくことはもちろん大切ですが、それ以外にも見直しが必要なポイントがあります。

練習内容の見直し

肉離れを繰り返す理由に、練習内容が合っていないことが挙げられます。

トレーニング強度が過剰、時間が長い、頻度が多すぎるなど、要因は様々です。

肉離れを起こしたときの練習内容を照らし合わせて、状況に応じた練習を取り入れることが、再発防止に繋がります。

練習環境の見直し

例えばランニングをしている場合、アスファルトとグラウンドではグラウンドの方が体の負担は少なくなります。

練習内容の見直し同様、肉離れを起こしたときの練習場所は避けるようにしましょう。

どうしても練習環境が変えられない場合は、シューズのクッション性能などを考慮して練習を再開しましょう。

例:すり減ったシューズの使用を避ける

競技復帰までの期間

患部の損傷程度によって、復帰までにかかる期間は大きく変わります。

Ⅰ型(軽症)→1〜2週間

Ⅱ型(中等症)→5〜6週間

Ⅲ型(重症)→3ヶ月以上

筋肉やアライメントのメンテナンス

この時期からは「アスレティックリハビリテーション」を開始していきます。

痛みが落ち着いてきたら、温熱療法とストレッチ、軽い筋力トレーニングを開始していきます。

この項目に問題が無ければ、ウォーキングや軽いjog、軽い筋力トレーイングなどへ移行していきます。

徐々に走るスピードや距離を伸ばしていき、目的とする競技パフォーマンスに近づけていきます。

ここでのポイントは、

「受傷後からの期間で復帰時期を考える」

ではなく、

「パフォーマンスが基準に達しているか」

でリハビリを進めることです。

肉離れで多いのが、リハビリ期間後の再受傷です。

アスレティックリハビリテーションはあくまでも、痛みが出ない範囲でのリハビリを指します。

ここで痛みを我慢してリハビリをしては、再受傷のリスクが高くなります。

闇雲に復帰するのではなく、身体機能がベストな状態で復帰することが再発防止にも必要です。

好発部位のストレッチ

ハムストリングス(裏モモ)

内転筋(内モモ)

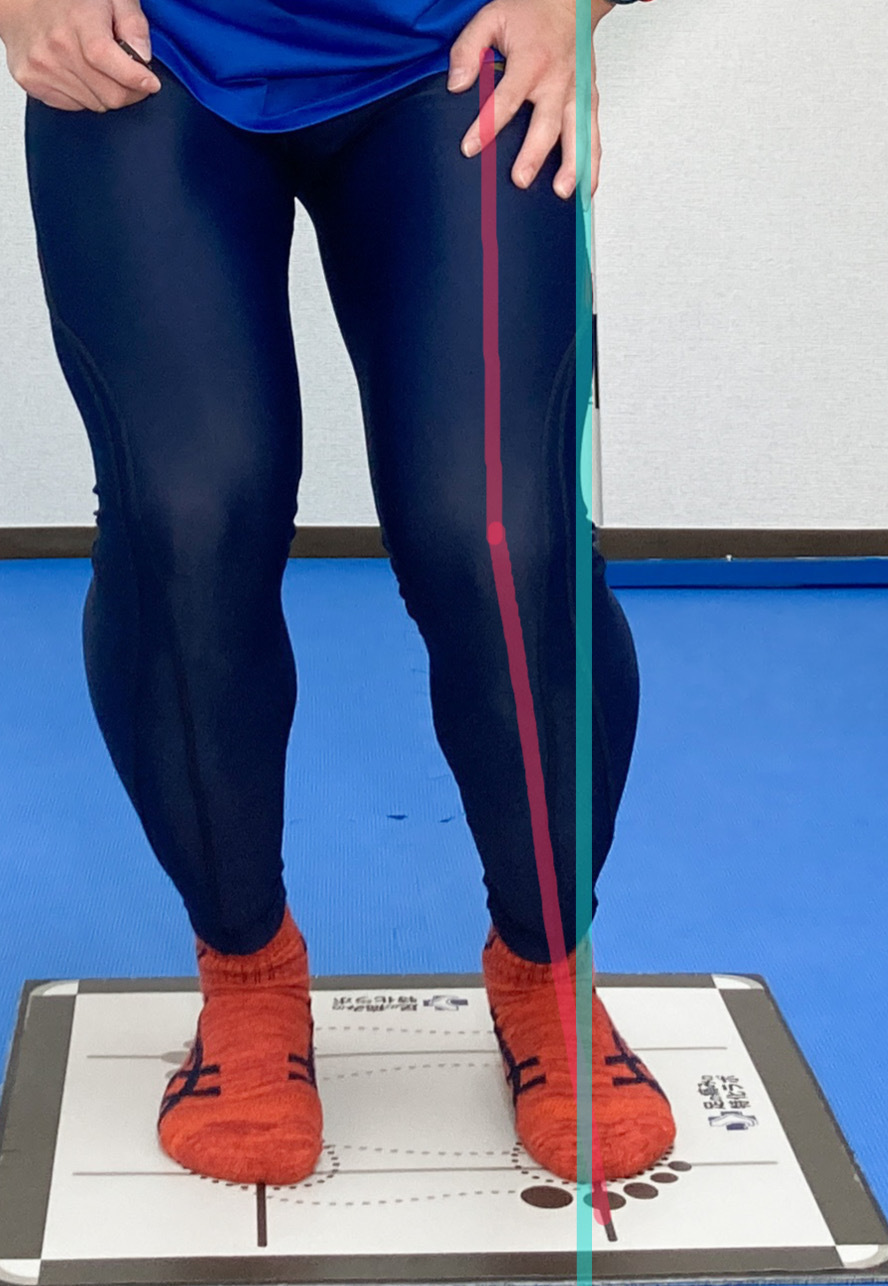

アライメント修正のポイント

肉離れのリハビリにストレッチやマッサージは有効です。

しかし、アライメントの修正するレベルのリハビリをセルフで行うのは難しいです。

コンディショニングと組み合わせることで、より効果的に修正が可能となります。

膝の向きを整えるコンディショニング

リセットコンディショニイング

重心を安定させるコンディショニング

リセットコンディショニイング

非機能的トレーニング

ある程度痛みが落ち着き、軽いjogができるレベルになったら、少しずつ足に負荷をかけていきます。

肉離れを繰り返す理由の一つに、この時期のリハビリが大きく関わっています。

ウォークやjogで動きを作りながら、筋力強化・バランスの安定を目的にトレーニングをしていきます。

好発部位の非機能的トレーニング

ハムストリングス(裏モモ)

内転筋(内モモ)

機能的トレーニング

受傷部が安定してきたら、強度を上げてトレーニングをしていきます。

目的は、実践形式に近いパフォーマンスアップ・再発防止です。

ここでの注意点は、痛みが無くなった状態で取り入れる事です。

好発部位の機能的トレーニング

大腿四頭筋(前モモ)

内転筋(内モモ)

肉離れの部位別診断方法

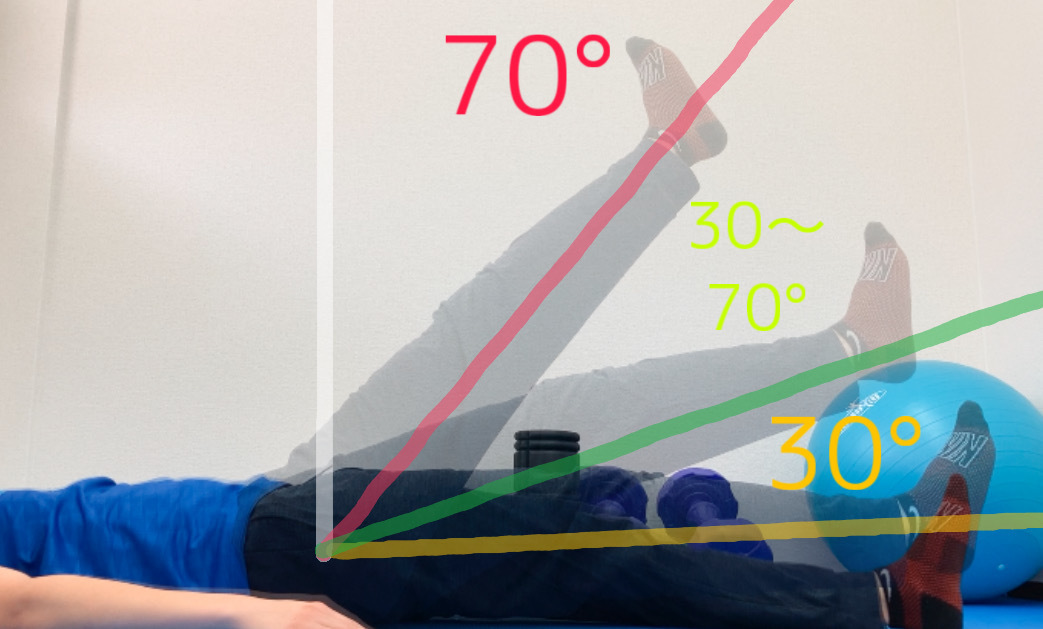

ハムストリングスの診断

診断にはMRI画像検査が有効で、ストレッチして痛みがある場合は検査を勧めます。

仰向けでの他動的ストレッチ角度が指標になります。

Ⅰ型:ストレッチができる・力を入れると痛みがある

足の挙上が70°以上できる

Ⅱ型:ストレッチをすると痛い

足の挙上が30°〜70°の範囲でできる

Ⅲ型:ストレッチできない・足の挙上が30°以下

下腿三頭筋の診断

診断には超音波エコー検査が有効です。

自動的ストレッチが指標になります。

Ⅰ型:歩行可能・ストレッチができる

Ⅱ型:歩行困難・血腫ができる

膝を曲げていればストレッチができる

Ⅲ型:歩行困難・血腫ができる・つま先立ちができない

膝を曲げてもストレッチできない

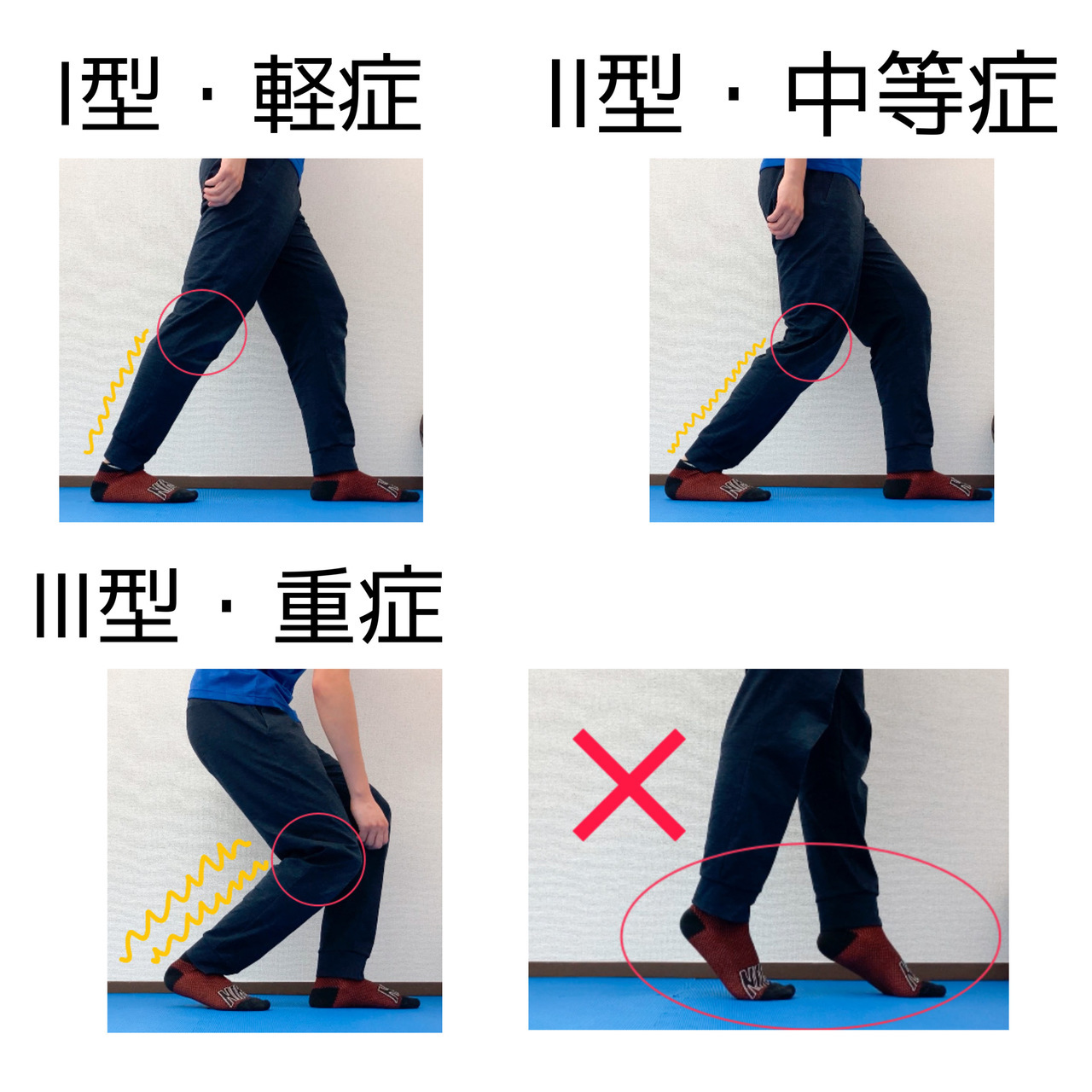

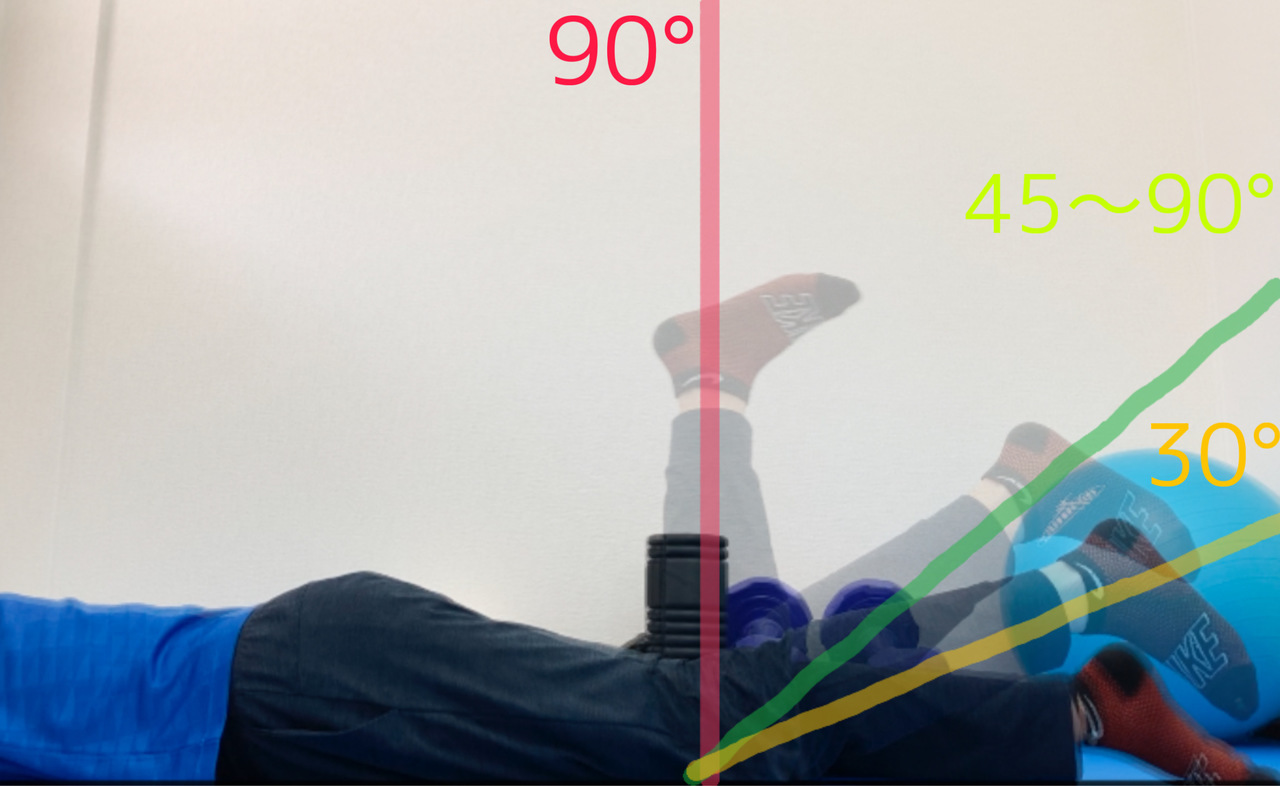

大腿四頭筋の診断

診断にはMRI画像検査が有効で、ストレッチして痛みがある場合は検査を勧めます。

うつ伏せでの他動的ストレッチ角度が指標になります。

Ⅰ型:ストレッチができる・力を入れると痛みがある

膝の屈曲が90℃以上できる

Ⅱ型:ストレッチをすると痛い

膝の屈曲が45°〜90°の範囲でできる

Ⅲ型:ストレッチできない・膝の屈曲が45°以下

アライメントが崩れる理由

肉離れが起こる理由の一つに、アライメントの崩れが関係しています。

膝のアライメントが崩れることで、トゥーアウトなどの足首アライメントの異常が発生します。

膝の向きが真っ直ぐにならない理由は、主に3つあるとされています。

原因①.股関節周辺の筋肉が張っている

股関節の柔軟性が失われることで、膝が内側に入る(ニーイン)傾向があります。

股関節の中でも特に、膝の外旋筋の疲労によって引き起こされます。

原因②.膝周辺の筋力と運動量のバランスが悪い

この場合、足底部の外側に体重がかかりやすい傾向があります。

膝に関係する筋肉はとても多く、特に、足底筋や下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)の疲労によって引き起こされます。

原因③.膝裏(膝裏)が壁から離れている

壁に踵を付けて立った際、膝裏(膝窩)が離れていると、膝が曲がりやすい傾向にあります。

ニーインの原因となったり、体の軸が取りにくい状態になるため、アライメントの確認同様に重要なポイントとなります。

関係する主な筋肉は、腸腰筋や大腿四頭筋が挙げられます。

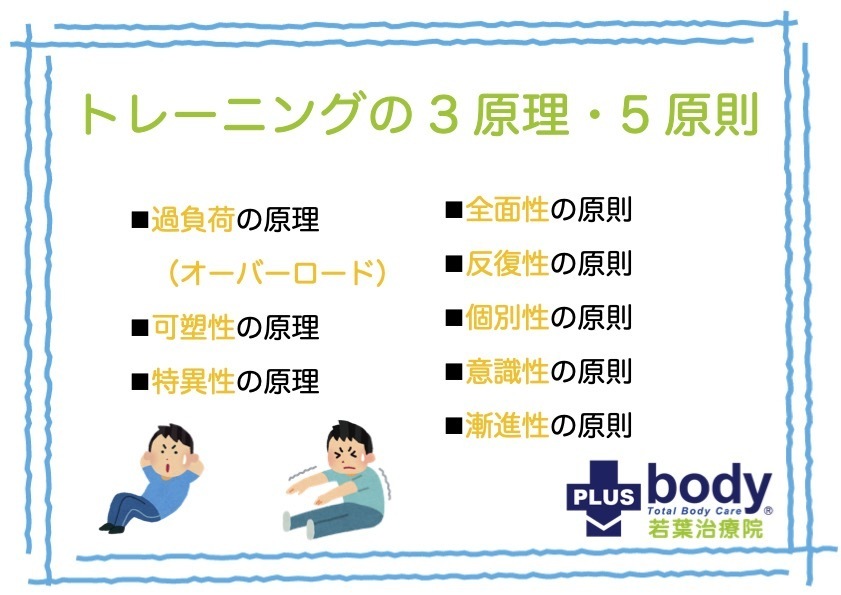

トレーニングの3原理

- 1過負荷の原理(オーバーロード)

現在の能力以上の負荷をかけることで、能力が向上する

トレーニングは、日常生活以上の負荷を与えないと効果が現れません。

また、同じ負荷でトレーニングを継続することで、体が刺激に慣れるため効果が現れにくくなります。

ダイエットを例にしてみます。

始めて1ヶ月頃は体重が大きく減少しますが、ある時期を境に減少量は少なくなります。

これは、トレーニングの刺激に慣れている典型的な証拠です。

体に変化を出し続けるには、常に負荷を調節する必要があります。

- 2可塑性の原理

トレーニングは止めると身体が元に戻る

どれだけトレーニングを積んでも、一度ストップすることで身体能力の低下は起こります。

特に、短期間で詰め込んでトレーニングを行った場合、元に戻るまでの時間も短くなる傾向にあります。

トレーニングは長期計画で、継続する事が大切です。

- 3特異性の原理

トレーニングは種類によって鍛えられる効能が違う

トレーニングの種目によって、効果は大きく異なります。

持久力強化を目指すなら有酸素運動、腕を鍛えるならダンベルカールと言うように、それぞれの得意分野があります。

意外とよく見かけるのは、目的が違う種目でトレーニングを行っていることです。

それでは、体が強くなるどころか、ケガに繋がることも考えられます。

目的に合った正しい方法を行うことが大切です。

トレーニングの5原則

- 1

全面性の原則

全ての体力要素をバランス良く鍛えることが大切

偏ったトレーニングを行うことで、関節や筋肉に負荷がかかります。

更に、全身のバランスが崩れたり、アライメント不良などに繋がるため、ケガのリスクやパフォーマンス低下が起こります。

よくあるのが、上半身のトレーニングを行わないランナーや、肩周りだけメンテナンスをする野球選手などです。

ヒトの体は、全身のバランスが成り立つことで機能が発揮されます。

気になる部分だけでなく、全体的にトレーニングを行うことで、他のトレーニング効果も高まります。

筋肉だけで無く、呼吸器なども含めてバランス良くトレーニングすることが大切です。

- 2

反復性の原則個

トレーニングは長期間に渡って繰り返し行うことが大切

どれだけ優れたトレーニングを行っても、数回程度では効果は望めません。

可塑性の原理でも示した様に、短期間のトレーニングは、すぐ元に戻ってしまいます。

長期間に渡って繰り返しトレーニングすることで、筋肉や神経はじっくり成長し、体にしっかり定着します。

正しい方法で、徐々に負荷を高めながらトレーニングを継続しましょう。

- 3

個別性の原則

個人レベルでトレーニングメニューを組むことが大切

体は個体差が大きく、年齢や体力などによって左右されます。

そのため、同じ目的でトレーニングを計画しても、回数や負荷のかけ方は大きく異なります。

例えば、中学生の練習とプロ選手の練習は全く違います。

それぞれに必要な要素が違うからです。

よくあるのは、プロ選手の練習をマネして取り入れるケースです。

動きのポイントや危険性を理解していないと、思わぬケガに繋がることもあります。

その時々に合わせて、個別のトレーニング計画を組むことが大切になります。

- 4

意識性の原則

鍛える部位や目的を意識したトレーニングは効果が高い

何も考えずに機械的にトレーニングをすることは、トレーニング効果が大きく低下します。

トレーニングの意味や効果、鍛えている部位を意識することで、トレーニング効果がアップします。

これは、トレーニングを行う側だけの問題ではありません。

指導する側も、目的や方法をしっかり説明しなければなりません。

まずはしっかり意識づけをしてから、トレーニング計画の立案、実施をしましょう。

- 5

漸進性の原則

負荷に慣れたら少しずつ回数や重量を増やすことが大切

同じ負荷でトレーニングを続けていても、トレーニング効果は薄れていきます。

だからと言って、急激に負荷を上げると筋肉や関節に大きな負担がかかります。

筋肉は急激に成長することはありません。

そのため、時々に合わせたバリエーションなどを用意することも大切です。

焦らずに徐々に強度の高いトレーニングが積めるように、「徐々に」負荷を上げていきましょう。

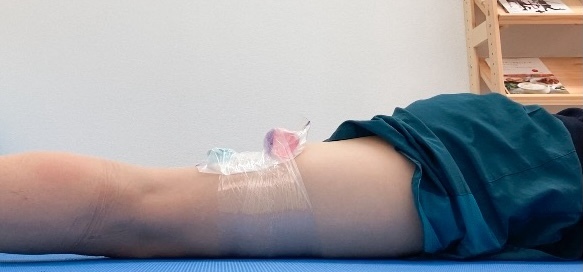

応急処置の基本「PRICES処置」

肉離れを起こした場合、一番にすべきことは出血を止めることです。

止血が早ければ早いほど痛みが最小限に抑えられ、その後のリハビリが有利に進められます。

応急処置は「PRICES処置」です。

- PProtect(保護):安全確保

- RRest(安静):内出血や腫れ、痛みの抑制 損傷部位の拡大防止

- IIce(冷却):内出血や腫れ、痛みの抑制筋緊張緩和 患部の血流抑制

- CCompression(圧迫):内出血や腫れの抑制

- EElevation(挙上):内出血や腫れの抑制

- SStabilization(安定)/Support(固定):組織回復初期の痛み・腫れ・炎症の抑制

ここでポイントになるのは、処置を行う姿勢です。

受傷した部位によって異なりますが、基本的には筋肉を少し緊張させた状態で処置するのが望ましいです。

適度に緊張させることで、損傷部位の傷口を塞いで止血効果を高めることが考えられます。

痛みが出ない程度に最適な姿勢を意識すると良いでしょう。

重症度に関わらず、受傷直後から48時間(2日程度)はPRICES処置を行い、その後リハビリを並行して取り入れていきます。

★固定姿勢の例

→膝を軽度伸展位

→足首を軽度背屈

→膝を軽度屈曲位

ストレッチの使い分け

静的ストレッチ/スタティックストレッチ

反動や動きを伴わず、深呼吸をしながら持続的に関節や筋肉を伸ばす方法です。

スタティックストレッチの効果

①.筋肉の緊張が緩むことで柔軟性が向上する

②.関節可動域が広がりやすくなる

③.副交感神経が有意になりやすく、リラックス効果が高くなる

スタティックストレッチを取り入れるタイミング

乳酸などの疲労物質を取り除く目的で、運動後のクールダウンとして用いることが多くあります。

スタティックストレッチの方法

1つの部位につき、20秒×〇セットのストレッチが望ましいとされています。

その際、いきなり最後まで伸ばすのではなく、20秒かけてゆっくり伸ばすと効果が発揮されやすくなります。

動的ストレッチ/アクティブストレッチ

ブラジル体操やマエケン体操、身近な物ではラジオ体操が動的ストレッチに該当します。

運動前の準備体操などで取り入れられることが多いストレッチは、一般的に動的ストレッチです。

動的ストレッチの効果

①.反動をつけて伸ばしきることで筋肉が引き伸ばされ、関節可動域が広がる

②.筋肉を伸ばすことで切れないように脳が制御する

→結果として「伸ばす」と「縮める」が同時に行われ、筋肉が活発化する

動的ストレッチを取り入れるタイミング

スタティックストレッチと違い、筋肉を大きく動かす特徴があります。

そのため、運動前のウォーミングアップとして用いることが多く、運動パフォーマンスの向上やケガ予防に作用します。

スタティックストレッチとダイナミックストレッチ

動的ストレッチは、ダイナミックストレッチとバリスティックストレッチの2種類に分けられます。

バリスティックストレッチ

筋肉を伸ばした状態から、リズミカルに反動をつけて行う方法です。

スポーツのアップで行われるペアストレッチが、バリスティックストレッチの一例です。

バリスティックストレッチの方法

4カウントを1セットとする場合、1・2・3と徐々に反動を大きくしていき、4で関節が動くくらいまで筋肉を伸ばします。

このセットを4〜5セット繰り返すことで、筋肉が暖まり、動きが活性化しやすくなります。

この際、伸ばす程度は「少し痛い」と感じるまで伸ばすことで、しっかりストレッチ効果が得られます。

ダイナミックストレッチ

バリスティックストレッチと同様に、反動をつけて行う方法です。

違う点を挙げると、バリスティックストレッチは主動筋を伸ばし、ダイナミックストレッチは拮抗筋を伸ばす点です。

伸ばしたい筋肉と反対の筋肉を収縮させることで、主動筋を緩ませる方法がダイナミックストレッチです。

ダイナミックストレッチの方法

主動筋が伸びる方向に体を動かす際に、拮抗筋を強く収縮させます。

これにより、「相反神経支配」の作用が働き、主動筋が緩みます。

バリスティック/ダイナミックのメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

| バリスティック | ・関節可動域が大きく広がる ・スポーツ特有の動きに対応できる | ・伸ばすのが難しい筋肉がある(首や背中などの関節に存在しない部分) ・柔軟性に乏しい状態や体が冷えた状態での実施は、ケガの危険性を伴う |

| ダイナミック | ・動きのコントロールができるため安全性が高い | ・疲労状態や体が冷えている状態での実施は、攣るリスクを伴う ・動かし方を理解するのに時間がかかる |

肉離れの原因はシューズ!?

あまり知られていませんが、シューズが原因で肉離れをするケースがあります。

肉離れに繋がる要因

・正しい履き方を知らない

・サイズが大きいシューズを選んでいる

・裏がすり減っている

・足にシューズが合っていない

・目的に合っていない など・・・

原因は数多くありますが、シューズを調整することで肉離れは予防できると考えられます。

PLUSbody若葉治療院では、シューズを含めて身体と考えています。

ボディーメンテナンスとともに、シューズメンテナンスの大切さを広めていく活動をしています。

シューズ講習

※一度講習を受けていただくと、次回以降シューズの調整を無料で承ります。

| 初回講習(10〜15分) | 施術料+1,000円(税込) |

|---|

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

若葉治療院富士院

住所

〒416-0902

静岡県富士市長通9-1 201号

アクセス

JR身延線 竪堀駅から徒歩5分

東名高速富士ICから車で10分

駐車場:2台あり

受付時間

10:00~20:00

定休日

火曜(不定休)・日曜・祝日